Rotraud A. Perner

12-08-2012

Zur Psychogenese von Identität und Autonomie

Bauernkrieg 1525 – Reformation – Flugblätter

Versuch einer Synopse

Bachelorarbeit | Universität Wien

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Wie Bewusstsein entsteht

Ausgangslagen: Deutschland und Österreich

Die sozioökonomische Lage 1525

Die konfessionelle Lage 1525

Die politische Lage 1525

Das neue Denken

Die neuen Kommunikationsmittel

Wirksamkeit am Beispiel von Bildmedien

Lucas Cranach der Ältere

Bildanhang

Quellen- und Literaturverzeichnis

- Einleitung

Wenn man das historische Ereignis der Reformation nicht nur als theologische Revolution und Wurzel zur Entstehung weiterer neuer Konfessionen deutet sondern als eine aus vielen Blickwinkeln erkennbare Umbruchs- und Achsenzeit[1] wie die Gießener Kirchengeschichtsprofessorin Athina Lexutt, die sich der Sichtweise anschließt, man müsse herausfinden, „unter welchen historischen Bedingungen sich theologisches Gedankengut entwickelte“[2], erhebt sich auch die Frage, was konkret den epochalen Unterschied im Denken gegenüber der Zeit vorher ausmacht – und zwar nicht bei den Vordenkern und Machtpolitikern, die darin Unterstützungspotenzial für ihre Bestrebungen erblickten sondern in der breiten Bevölkerung.

Lexutt weist darauf hin, dass es für Nicht-Theologen schwer zu begreifen sei, welche Relevanz der theologischen Entdeckung Luthers, insbesondere seiner Papstkritik zuzumessen sei[3] und welche theologischen Überzeugungen welche Haltung zur Obrigkeit bei den verschiedenen Reformatoren provoziert hätten, vor allem welche selbstverständliche Präsenz theologisch reflektierter Frömmigkeit in dieser Zeit herrschte. In dieser Arbeit soll es aber nicht um diese verschiedenen reformatorischen Impulse gehen, sondern um die dadurch ausgelöste Psychodynamik beim „Gemeinen Mann“.

Lexutt schließt sich dabei Heinz Schilling an, der im Vorwort zum Band über die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland formulierte, „dass es sich um drei parallel verlaufende Prozesse handelte, um Spezifizierungen der Konfessionalisierung, die als übergreifender politischer, geistiger und gesellschaftlicher Wandel begriffen wird“.[4] Und sie verweist auch auf Gottfried Seebaß, der dazu fünf neue gedankliche Positionen als initial deutet: das Schriftprinzip, die Rechtfertigung auch der Gottlosen, das Priestertum aller Getauften, die Säkularisierung des Berufs des Pfarrers und die Rückführung der Konfession auf das persönliche Bekenntnis.[5] Auch wenn Lexutt schreibt, dass alle fünf genuin theologischer Natur seien und nur zwei den „engen theologischen Bereich im Blick auf kirchenpolitische Konsequenzen hin verlassen“[6], so kann man wohl auch sagen, dass alle fünf wesentliche „genuin psychologische“ Bausteine für emanzipatorisches Bewusstsein bilden: Jeder von ihnen stellt paternalistische Bestrebungen von hierarchischer Überordnung in Frage.

Geht man davon aus, dass der Siegeszug des Buchdrucks mit der Vervielfältigung von Luthers obrigkeitskritischen Schriften nicht nur eine enorme Steigerung der Auflagetätigkeit und gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Lesefertigkeit bewirkt hat, so kann von der reinen Kenntnis dieser Inhalte dennoch nicht auf die Folge der weitflächigen massiven kollektiven Bewusstseinsveränderung geschlossen werden.

Es soll daher in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, wodurch und wie diese Veränderung hervorgerufen worden sein kann, dass die großteils noch immer analphabetische Bauernschaft und der „Gemeine Mann“ sich aus ihrem traditionellen Untertanenbewusstsein lösten und mit emanzipatorischen Forderungen als Gleichwertige auftraten sowie letztlich auch kriegerischen Handlungen durchführten. Dies ist der Grund, weswegen sowohl die inhaltlichen Forderungen der Bauernschaft nur am Rande, der Ausgang der Bauernaufstände bzw. -kriege und deren Folgen hingegen überhaupt nicht beleuchtet werden.

- Wie Bewusstsein entsteht

Um sich einer Wahrnehmung bewusst zu werden, ist vorerst die Bildung einer diesbezüglichen Neurosignatur erforderlich. Einerseits muss die sinnliche – optische, taktile, akustische, olfaktorische, gustatorische oder energetische – Wahrnehmung neuronal verankert werden, andererseits erfordert Bewusstheit aber auch eine zusätzliche neuronale Verknüpfung der noch unbewussten Wahrnehmung mit einer bereits erworbenen „Bewusstseinsnervenzelle“: Es muss ein „Mem“ für bewusste Wahrnehmung bestehen und dieses gründet sich nach westeuropäischem Verständnis auf eine verbale Erklärung.

Mit „Mem“ kreierte der umstrittene Oxforder Zoologieprofessor Richard Dawkins („Der Gotteswahn“, „Die Schöpfungslüge“) einen heute in den Humanwissenschaften anerkannten Neologismus für eine „Einheit der kulturellen Vererbung“[7]. Er führt dazu aus: „Beispiele eines Mems sind Melodien, Gedanken, Schlagworte, Kleidermode, die Art, Töpfe zu machen oder Bögen zu bauen. So wie Gene sich im Genpool vermehren, indem sie sich mit Hilfe von Spermien oder Eiern von Körper zu Körper fortbewegen, so verbreiten sich Meme im Mempool, indem sie von Gehirn zu Gehirn überspringen mit Hilfe eines Prozesses, den man in einem allgemeinen Sinn als Imitation bezeichnen kann.“, und er bietet als Beispiel an: „Wenn ein Wissenschaftler einen guten Gedanken hört oder liest, so gibt er ihn an seine Kollegen und Studenten weiter. Er erwähnt ihn in seinen Aufsätzen und Vorlesungen. Kommt der Gedanke an, so kann man sagen, daß er sich vermehrt, indem er sich von einem Gehirn zum anderen ausbreitet.“[8]

Demgegenüber verankern sich sinnliche Wahrnehmungen in weniger „schulgebildeten“ Bevölkerungsschichten nach anderen sprachlichen Kriterien. So schildert der als Begründer der Neuropsychologie anerkannte russische Arzt und Psychologe Alexander R. Luria (1902–1977) die Unterschiede in der sprachlichen Bezeichnung abstrakter Symbole je nach Schulbildung seiner Probanden: Zuerst studierten er und sein Team, wie Menschen Grundkategorien ihrer visuellen Erfahrung, etwa Farbe und Form, sprachlich kodierten, danach erforschten sie die Prozesse der Klassifikation und Abstraktion.[9] Dabei zeigte sich, dass ungebildete Personen beispielsweise wesentlich weniger Farbnamen benutzten als gebildete und stattdessen auf die Bezeichnungen von Pflanzen zurückgriffen um die Färbung zu kommunizieren[10]; ähnlich entschlüsselten Ungebildete auf die Frage, was gängige geometrischen Formen bedeuteten, die Namen von Alltagsgegenständen – etwa Teller statt Kreis oder Spiegel für ein Viereck[11].

Wer beispielsweise immer nur Worte wie ungehorsam, frech oder gar dumm gehört hat, wenn er oder sie um Selbstbehauptung gerungen hat, wird dieses alternative Wort nicht mit seinem oder ihrem Denken, Fühlen bzw. Streben überhaupt in Verbindung bringen.

Der Neurobiologe Gerald Hüther betont, dass sich hinter all dem, was Menschen antreibt, „strukturgewordene Erfahrungen, also im Laufe des Lebens erworbene und im Gehirn verankerte Verschaltungsmuster zwischen den Nervenzellen“ verbergen. „Immer dann, wenn eine solche Verschaltung aktiviert wird, entsteht ein bestimmtes Erregungsmuster, das das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen bestimmt. ,Rückgriff auf erfahrungsabhängig herausgeformte handlungsleitende, das Denken bestimmende, Orientierung bietende innere Bilder’ wäre also die beste Bezeichnung für das, was Menschen dazu bringt, genauso zu denken, so zu empfinden oder so zu handeln, wie sie das immer dann tun, wenn diese inneren Muster aktiviert werden.“[12]

Hüther plädiert für Förderung von Kreativität, schränkt aber auch ein: „Und wenn in den Gehirnen einer bestimmten Kulturgemeinschaft weitgehend identische Grundmuster entstanden sind, bleibt auch das, was diese Menschen miteinander auszutauschen haben, sehr beschränkt und schwer verwandelbar.“[13] Umso interessanter ist die Frage, wie sich in den 1520er Jahren eine so große Masse von Menschen unterschiedlicher Stände über einen so großen und differenzierten europäischen Lebensraum in so kurzer Zeit organisieren konnten, wo doch extrem große räumliche, daher auch zeitliche, vor allem aber mentale Distanzen überwunden werden mussten, wo hingegen heute mittels audiovisueller elektronischer Kommunikation fast synchron eine Vielzahl von Menschen rund über den Erdball koordiniert werden kann.

Einen Grund kann man aus der Erklärung Hüthers ableiten, wenn er schreibt: „Diese traditionell gewachsenen, d. h. transgenerational überlieferten Denkstrukturen und Vorstellungen haben sich nicht ohne Grund so herausgeformt, wie sie nun einmal in einer jeden Kulturgemeinschaft geworden sind. Sie hatten ursprünglich eine bestimmte, das Leben sichernde und den Zusammenhalt der Gemeinschaft festigende Funktion.“[14]

Isolation, Verbannung – das Herausfallen aus der sozialen Gemeinschaft – sind Urängste des Menschen und damit geeignete Druckmittel zur Erzwingung von Unterwerfung und Gehorsam. Wenn man sich nun vorstellen mag, wie mit Drohungen mit Fegefeuer und ewiger Verdammnis beängstigende geistige Bilder von Ausschluss aus der Gemeinschaft der Erlösten produziert und durch reale Gemälde, wie etwa die des Hieronymus Bosch (um 1450–1516) verstärkt wurden, ist umso fragwürdiger, auf welche Weise diese eingeprägten Vorstellungen anderen, befreienderen, weichen konnten.

Umberto Eco geht in seinen semiotischen Überlegungen davon aus, dass es Dinge gibt, die Zeichen im eigentlichen Sinn sind, wie etwa Wörter, Abkürzungen und bestimmte zeichenhafte Konventionen[15]. Darüber hinaus aber noch mehr, nämlich „alles, was in gewisser Weise eine Interaktion zwischen zwei Subjekten ermöglicht“ und nennt dies „Wahrnehmungserfahrung, Fähigkeit, Hypothesen und Vorhersagen aus Erfahrung abzuleiten usw.“[16], wobei Semiotik die Disziplin darstellt, die die Zusammenhänge zwischen Kode und Botschaft, sowie Zeichen und Diskurs untersucht[17]. Schreckensbilder wären demnach Wahrnehmungserfahrungen die zu Vorhersagen und damit als Suggestionen zur Verhaltensmotivation geeignet sind – Mutmachbilder aber ebenso.

Auch wenn der belgische Linguist Eric Buyssens (1900–2000) behauptet, akustische Zeichen wären privilegiert, da sie weder die Nähe einer Quelle erfordern (wie Zeichen aus dem Tast- oder Geschmacksbereich), noch Licht, wie die visuellen und darüber hinaus sehr artikulationsfähig seien[18], spricht die psychotherapeutische Erfahrung, vor allem wenn man die Methode der Neurolinguistischen Psychotherapie einbezieht, dagegen: Akustisch geprägte Neurosignaturen – wie etwa wiederholte Drohungen – können relativ leicht durch fremde Trost- oder eigene Widerworte neutralisiert werden; diese Erfahrung machen die meisten Menschen schon als Kinder, verfügen also über Techniken der Selbstberuhigung. Neuronal eingespeicherte visuelle Darstellungen hingegen benötigen visuell wirksame Auflösungsmethoden und solche wurden erst von Psychotherapeuten wie etwa Milton H. Erickson (1901–1980) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt (und finden sich vielleicht auch in schamanistischen oder magischen Praktiken, das müsste aber erst untersucht werden).

Ein grundlegender Wechsel im Selbstbewusstsein einer ganzen Kohorte erfordert daher die Überprüfung der vorherrschenden öffentlichen wie möglicherweise widersprechenden individuell anerzogenen Meinung in ihrer – positiven wie negativen – Wechselwirkung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und den Machtstrukturen, aus denen die jeweiligen ursächlichen Interessen abgelesen werden können.

- Ausgangslagen: Deutschland und Österreich

Grundsätzlich kann man von ähnlichen sozioökonomischen Verhältnissen in Deutschland wie in Österreich ausgehen. Herrschte 1524 zwar noch weitgehend Ruhe, gab es im Spätsommer erste Unruhen im Schwarzwald: Im Frühjahr 1525 hingegen sammelten sich bereits mehr als hunderttausend Menschen, etwa die Hälfte der männlichen Bevölkerung, und ein Vielfaches der Heere bereits in „Haufen“ oder „Christlichen Vereinen“[19] um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Johannes Burckhardt reiht diese Vorhaben in die Folge „das Evangelium verbreiten und verwirklichen, göttliche Gerechtigkeit und Freiheit herstellen, eine Reformation durchführen oder das Reich Gottes errichten, aber auch von verschiedenen Lasten und Bedrückungen befreit werden“.[20] Die Frage, die sich dabei stellt, ist die nach der Entwicklung dieser multiintentionalen Geisteshaltung, da ja jedes Verhalten Anleitung bzw. ein konkretes Vor-Bild – auch wenn dieses durch Zufall aus einem Missgeschick entsteht – braucht, um nachgeahmt werden zu können. Nur durch Vor-Denker als quasi „Medium“ allein wird Mimesis nicht ausgelöst.

Wenn man auf die Generation zuvor blickt – und dazu eine Generation mit 20 bis 30 Jahren annimmt – kann man feststellen: Freiheit war zu Beginn des 16. Jahrhunderts kein Leitbegriff. Ganz im Gegenteil zeigt sich der Versuch, durch straffere Organisation ein Zerfallen des Reichs durch Dezentralisierung zu verhindern.[21] Maximilian I. hatte auf dem Reichstag zu Worms 1495 den ewigen Landfrieden verkündet, der das Fehderecht beseitigte, und das Reichskammergericht zur Kontrolle der Ritterschaft eingesetzt; auch wurde der Gemeine Pfennig als eine Art erste Steuer eingehoben und Ruhe und Ordnung durch die Institution eines Reichsregiments gesichert[22] – alles Maßnahmen, die Freiheitsgedanken in der breiten Bevölkerung wohl gar nicht aufkommen ließen, da sie vorerst eine andere Zielgruppe zu betreffen schienen.

In dieser Atmosphäre von obrigkeitlichem Druck mussten Luthers Mahnworte 1520, „An den christlichen Adel deutscher Nation“, „Von der babylonischen Gefangenschaft“ und letztlich „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, wie ein Meteoritensturm einschlagen und Staub aufwirbeln – nicht nur in Deutschland. Wie der Brief Martin Luthers 1521 an den humanistischen Dichter und Diplomaten in habsburgischen Diensten Johannes Cuspinian (1473–1529) zeigt, in dem Luther kundtut, dass er nicht die Absicht habe, seine Thesen zu widerrufen, bestanden von Anfang der Protestantengeschichte Beziehungen zwischen deutschen und österreichischen Meinungsbildnern.[23] Wesentliche Impulse kamen aber nicht aus diesen Kreisen sondern von einer zahlreichen Knappenschaft, die man zur Hebung des Bergbaus aus Sachsen herbeigerufen hatte. Sie verbreiteten vor allem die Anschauungen Thomas Müntzers in Tirol (Schwaz, Hall und Sterzing).[24] Gleichzeitig predigten in Schwaz Johann Strauß, in Hall Urbanus Rhegius und „ein Barfußmönch, der aus dem Kloster entlaufen war, um Bergmann zu werden und sein Brot ,ehrlich zu verdienen’.“; in Vorarlberg erklärte „der Prediger in Lingenau, Josef Wylburger, er habe nun seine Gemeinde lange genug betrogen und belogen; die Messe nütze niemand als nur dem, der sie liest, denn er wird dafür bezahlt und anstatt zu beichten, solle jeder sich selbst vor Gott anklagen.“ [25]

Erzherzog Ferdinand (1503–1564) vertrieb zwar diese Prediger, konnte aber die Verbreitung der Lehre der Täufer nicht mehr verhindern.[26] Die alteingesessene Bevölkerung Tirols war schon lange gegen die geistlichen Herrschaften aufgebracht, die widerrechtlich den Gemeinden und dem Landesfürsten Güter und Rechte entzogen bzw. abgedrungen hatten.[27] Die erste Forderung der Tiroler war daher auch die Einziehung der beiden Bistümer Brixen und Trient, sowie der Güter der einheimischen und ausländischen Klöster und Stifte. Als sich die schwäbischen Bauern erhoben, setzten auch Tiroler Gemeinden gleichartige Beschwerdeschriften auf, beklagten darin aber vor allem die enormen Wildschäden. Wie auch später immer wieder setzte der Erzherzog auf Hinhaltetaktik mittels beschwichtigender Versprechungen, die er aber nicht einzuhalten gesonnen war.[28] Als die erbosten Landleute aus Brixen bewaffnet in die Stadt zogen und der Bischof entfloh, schlossen sich ihnen sogar bischöfliche Beamte an; vor allem der frühere Sekretär des Bischofs und nachmalige Zollbeamte in Klausen, Michael Geismayer (oder auch Gaismair, 1490–1532), den der Haufe zum obersten Hauptmann wählte, wirkte organisierend, bildete aus den von Plünderungen erbeuteten Geldern eine Kriegskasse und erarbeitete die strategischen Pläne des Aufstandes.[29] Von seinem Entwurf einer Tiroler Landesordnung, der eine republikanische Staatsform vorsah, zu unterscheiden ist hingegen das in 64 Artikeln zusammengefasste Programm des Meraner Landtags, das den Erzherzog an der Spitze des Landes belassen wollte.[30]

Sächsische Bergknappen, die der Kardinal Matthäus Lang – ein Patrizier der freien Stadt Augsburg und Günstling Kaiser Maximilians, der 1519 Fürstbischof von Salzburg geworden war – zur besseren Ausbeutung seiner Bergwerke ins Land gerufen hatte, brachten Bücher und Schriften der Neuerer auch nach Salzburg.[31] Kardinal Lang zwang die Stadt Salzburg, all ihre Privilegien herauszugeben und eine neue Stadtordnung anzunehmen, die auf römischem Recht anstelle des altererbten fußte. Als dazu noch die scharfe Verfolgung der Lutheraner kam, brach im Mai 1525 der Bauernaufstand in denselben Gegenden aus, in denen schon Mitte des 15. Jahrhunderts die Bauern gegen die neuen Viehsteuern wie auch Weihsteueren protestiert hatten.[32] Von Seiten der Bauern lagen die „Artikel der Landschaft Gastein“ vor, und die Stadt Salzburg forderte freie Pfarrerwahl; beide verlangten aber auch Anteil an Verwaltung und Gerichtsbarkeit.

Von Salzburg griff die Bewegung auf Kärnten über, wo ebenfalls schon 1462 ein Aufruhr ausgebrochen war. Diesmal allerdings waren die Bergbaugebiete neben den Salzknappen aus dem Salzkammergut die Träger der Erhebung. Zusammen mit ihnen rüstete auch die Steiermark; deren Landeshauptmann Siegmund von Dietrichstein zog mit einem Heer gegen die Aufrührer, wurde aber bei Schladming geschlagen und gefangen genommen.[33]

Auch in Oberösterreich brach ein Bauernaufstand aus, der ursächlich von Salzburg und Kärnten über die Grenzen hinüber getragen worden war und die gleichen Forderungen enthielt. Er wurde von Erzherzog Ferdinand, der zwischenzeitlich die Verbreitung der zwölf Artikel in seinen Erblanden verboten hatte[34], gewaltsam niedergeworfen[35]. Aber auch zwischen Wien und Wiener Neustadt rotteten sich unbehauste Hauerknechte zusammen.[36]

- Die soziökonomische Lage 1525

Im ganzen gesehen könne man die Lage der deutschen Bauern gegen Ende des Mittelalters nicht als schlecht bezeichnen, schreibt Adolf Waas, denn wegen der großen Rodungstätigkeiten waren ländliche Arbeitskräfte gesucht, und die neu gegründeten Dörfer hätten es – zwar mit Mühe – zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Auch hatte das Anwachsen der Städte im 13. und 14. Jahrhundert zu einem Preisanstieg für landwirtschaftliche Erzeugnisse geführt.[37] Sebastian Brant schreibt sogar in seinem „Narrenschiff“: „Die Bauern stecken voller Geld.“ Ähnlich meinte der Zürcher Chorherr Felix Hemmerlin, die Bauern wären übermütig geworden.[38]

Aus anderem Blickwinkel weist hingegen Peter Blickle darauf hin, dass es nicht primär um ökonomische Entlastung ging, wenn beispielsweise die Abgaben im Todesfall attackiert wurden, sondern um eine gerechte Verteilung der Gewinne aus der Landwirtschaft, welche hundert Jahre zuvor, als es noch keinen städtischen Markt gab, zu erzielen gar nicht möglich war.[39] Auch Johannes Burckhardt kritisiert, dass gerne eine „allgemeine Krisensituation um Bevölkerungsvermehrung, vordringende Geldwirtschaft, Landwirtschaftskonjunktur und die daraus resultierenden Verteilungskämpfe“ als Begründung der aggressiven Unzufriedenheit herangezogen würden, „dies weist aber nicht zwingend auf das Jahr 1525 als besonderen Krisentermin“.[40]

Was aber sicherlich einen Grund für die brodelnde Empörung darstellte, waren die strukturellen Schwächen durch Fehlentwicklungen wie Pfründenanhäufungen, nicht eingehaltene Residenz- und Zölibatspflichten, somit Entstehung eines weltlich gesinnten geistlichen Proletariats[41] oder auch der zunehmende Pfaffenwucher: Klerus und Mönchtum zeigten Habgier, erhöhten und erfanden Gebühren, betätigten sich als Schankwirte, verweigerten säumigen oder zahlungsunfähigen Schuldnern die Sakramente und vernachlässigten auf vielfache Weise ihre religiösen Pflichten.[42] Möglicherweise trafen deshalb auch die ersten Plünderungswellen bevorzugt Bischofssitze und Klöster.

- Die konfessionelle Lage 1525

Ämterkauf war einer der Gründe für den erhöhten Geldbedarf der Bischöfe[43], die Beiträge zum Bau des Petersdoms ein anderer. In diesem Zusammenhang erklärt sich die Zunahme von Frömmigkeitsformen, „die nicht nur dem Seelenheil dienen sollten, sondern zudem dem Zuwachs im Geldsäckel“ schreibt die Kirchenhistorikerin Lexutt und sieht die Gläubigen als „zufriedene Schafe“, die von dieser Richtigkeit überzeugt waren.[44] Die seit der Pestepidemie des 14. Jahrhunderts, die auch als Strafe Gottes verstanden wurde, stark angewachsene Endzeiterwartung führte zu vermehrten Wallfahrten und Bußübungen; wer es sich leisten konnte, sammelte Reliquien und nützte jedes Angebot, seine Sündenlast durch Taten zu mindern – auch durch finanzielle. Glaubte man traditionell, sich freibeten zu können, sah man jetzt die Möglichkeit sich durch Ablassbriefe freikaufen zu können.[45] Diese Ablasslehre fußte auf der Anschauung, dass die Kirche einen Gnadenschatz verwalte, der sich aus den guten Werken Christi und der Heiligen speise und nach Gutdünken der Kirche ausgeteilt werden könne.[46] Lexutt schreibt: „An dieser Praxis regte sich heftiger Widerstand zunächst aus den Humanistenkreisen, dann aber auch in der angestachelten Bevölkerung, die das gepredigte Armutsideal und die reiche Realität der Kirche nicht in Einklang bringen konnten.“[47] Dieses Misstrauen wurde durch Luthers Ablasskritik in den 95 Thesen[48] massiv gestärkt und kann auch aus Formulierungen wie „one allen menschliche zusatz, leer und gebot“ im ersten der 12 Artikel der Bauernschaft vom März 1525[49] herausgelesen werden, auch wenn sich diese primär auf das Evangelium beziehen. Diese 12 Artikel der Bauernschaft waren die auflagenstärkste Flugschrift des Jahres 1525 überhaupt und wurden in 24 Auflagen in ganz Deutschland verbreitet.[50]

Es kann davon ausgegangen werden, dass einerseits durch die Erkenntnis, dass man Erlösung unabhängig von menschlichen Zwischeninstanzen erlangen könne, die bisherige Form frommer Unterwerfungsbereitschaft durch Ent-täuschung, Zorn über die Täuschenden und Mut zu Eigenverantwortlichkeit und Verantwortungsbereitschaft abgelöst wurde; andererseits lieferten meiner Ansicht nach die vorgeführten Modelle des „ungehorsamen“ Dialogs, wie ich die Vorbilder aus den „Dialogflugschriften“[51] – Reimpaardialoge, Fastnachtsspiele, Protokolle und Berichte von Verhören und Diskussionen und in Dialoge übergehende Reden[52] – nennen möchte, Anleitung zur Entwicklung rhetorischer Kompetenzen, die dem „Gemeinen Mann“ vorher kaum verfügbar waren. Die vorherrschende mittelalterliche Vorstellung, Herrschaft sei eine angeborene und gottgewollte Fähigkeit[53] verschwand nicht nur hinsichtlich des Adels, sondern generell.

Für Österreich kann davon ausgegangen werden, dass die regen Handelsbeziehungen in den Bergbauorten zur Verbreitung der Nachrichten vom Fortgang der „evangelischen“ Bewegung führten und damit auch zur Bereitschaft etlicher Priester, Kontakte zur neuen Bewegung aufzunehmen.[54] Vermittler waren neben diesen Informationen zunächst Druckwerke aber auch persönliche Bekanntschaften wie etwa mit Studenten, die sich an der jungen Universität in Wittenberg ausbilden ließen. Schon 1519–1522 druckte der Wiener Buchdrucker Johann Singriener rund 15 Lutherschriften nach.[55] Die Rezeption dieser Inhalte, in denen es nicht nur um strukturelle Reformen, sondern mehr um eine Veränderung des religiösen und kirchlichen Selbstverständnisses ging, löste in höher stehenden Kreisen durchaus kontroverse Reaktionen aus, Landesfürst und Stände rückten in religiös-konfessioneller Hinsicht auseinander.[56]

- Die politische Lage 1525

Der Bauernkrieg sei keineswegs ein reiner Wirtschaftskrieg gewesen, sondern ein politischer Kampf, schreibt Adolf Waas, auch wenn in den zahlreichen Artikeln der Bauernschaft fast ausschließlich von wirtschaftlichen Belangen die Rede sei.[57] Der Staat im Mittelalter war ein reiner Feudalstaat, und die Bestrebungen der Herrschaften zielten darauf, aus der Summe der Einzelberechtigungen einen in sich fest gefügten Territorialstaat zu formieren mit einer einheitlichen Untertänigkeit aller derer, die ihnen in irgendeiner Form unterstanden., denn „Das römische Erbe eines unpersönlichen, anstaltlichen Staates hatte sich verflüchtigt.“[58]

Diese wenig gefestigte Lage ermöglichte zunehmend gedankliche Konzeptionen von Alternativen – nicht nur bei Karl V., der zentralistische Ziele verfolgte, wie den Fürsten, die ihren eigenen Machtbereich zu erweitern trachteten, sondern auch in anderen Bevölkerungsschichten wurden die traditionellen Hierarchien in Frage gestellt. Dabei entstanden auch parlamentarische Varianten für neue Verfassungen. Eine davon stammte wie oben zitiert von dem Tiroler Michael Geismayer. Die Forderungen der Bauernschaft zeigen sich daher in zweierlei Gestalt: Entweder auf Veränderung einzelner Teilbereiche wie Verteilung der als allgemein definierten Früchte der Natur (d. h. örtlicher Ressourcen), Aufhebung der Leibeigenschaft, Ehe- und Erbschaftsrechte inbegriffen, gerichtet, oder darüber hinaus auf umfassende Neuordnung der Verwaltung. Gab es im ersten Fall gelegentliches Entgegenkommen – oft auch nur als Hinhaltetaktik – folgte im zweiten Fall die Auslösung massiver organisierter Kriegshandlungen mit Unterstützung fremder Heerscharen. Im Fürstbistum Salzburg wäre es etwa dem auf die Vergrößerung seiner landesherrlichen Macht auf Kosten seiner Untertanen bedachten Kardinal Lang ohne die Hilfe des Schwäbischen Bundes nicht gelungen, das selbstbewusste kräftige Bauerntum zu bezwingen.[59]

Untertan bedeutete in seiner Funktion für die Obrigkeit Hausbesitz und Sesshaftigkeit; Knechte und Mägde, die nicht mit einem Hof in ihrem Dorf oder einem Haus in ihrer Stadt angesessen waren, gehörten ebenso wie Fahrende oder Söldner nicht zum „Gemeinen Mann“, sondern waren „Pofel oder Pöbel“.[60] 80% der Bevölkerung des 16. Jahrhunderts waren Bauern; zu den Trägern der so genannten Bauernaufstände müssen aber auch Handwerker und Bürger der Städte, sowie die Arbeiter und Knappen der Bergbaureviere dazugerechnet werden.[61]

Peter Blickle betont, dass sich die Bewegung des Jahres 1525 nicht gegen eine bestimmte Herrschaft oder Obrigkeit richtete, sondern gegen jede Herrschaft, jede Obrigkeit, jeden Staat. Das macht sie einzigartig,[62] ging es ja im Bauernkrieg darum, den Gemeinen Mann in politische Entscheidungsprozesse zu integrieren, entsprechend der Formulierung von Thomas Müntzer, „Die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen Volk“.[63] Dieses Denken kommt auch in dem Wahlspruch des zur gleichen Zeit wirkenden und lehrenden Arztphilosophen Paracelsus (1493–1541) zum Ausdruck, einem angeblichen Cicerozitat „Alterius non sit qui suus esse potest“ – Niemand solle einem anderen untergeordnet sein, der eigenbestimmt sein könne (Übersetzung R.A.P.). Die Obrigkeiten reagierten darauf, indem sie ihre Macht demonstrierten und Herrschaftsansprüche mit Gewalt verstärkten, um den Berechtigungen Fordernden ihre Leibeigenschaft in voller Härte zu Bewusstsein zu bringen: mit Einschüchterung, Standesminderung, Einkerkerung, Ankettung bis zur Androhung von „Verfaulen im Gefängnis“.[64]

- Das neue Denken

Durch die Verknüpfung mit dem Evangelium gewann der bäuerliche Freiheitsbegriff an Deutlichkeit; Freiheit wurde dabei dreifach begründet: mit dem Erlösertod Christi, der christlichen Nächstenliebe, sowie der von Gott in die Welt gelegten Rechtsordnung des Naturrechts.[65] Deretwegen wurden auch von Reformatoren Gutachten zu den Artikeln der Bauernschaft – daher auch zu der Forderung nach Aufhebung der Leibeigenschaft – angefordert, und zwar mittels eines Aufrufs, der bezeichnenderweise „Richterliste“ hieß.[66] Luther äußerte sich mittels Flugschrift abweisend, denn Gerechtigkeit lasse sich nicht aus der legalistischen Ausdeutung des Evangeliums gewinnen.[67] Auch Gaismeyers „Landesordnung“ war ein Versuch, „eine christliche Satzung, die in allen Dingen aus dem heiligen Wort Gottes begründet ist, aufzurichten“; daher sollten drei Theologieprofessoren zur Landesregierung gehören, um dies permanent zu überprüfen. Eben deshalb sollten der Zehnte zur Armenfürsorge verwendet und Klöster in Krankenhäuser umgewandelt werden. Außerdem sollten alle Menschen gleichgestellt werden und alle ständischen Unterschiede verschwinden.[68]

Ständische Unterschiede basieren auf Machtwissen – nicht nur in militärischer Strategie und Kampfkunst, sondern auch in juristischem Wissen über Zuständigkeiten, Berechtigungen, Verwaltungserfordernisse, vor allem aber auf Wissen darüber, auf welche Autoritäten man sich berufen muss, um Zweifel auszumerzen und auf diese Weise Gegner mundtot zu machen – und dazu zählt vor allem Sprachkompetenz.

Nun bezeichnet der Kulturgeschichtler Johannes Burkhardt das 16. Jahrhundert als erstmaliges „Medienereignis“.[69] Medium ist aber nicht nur als Druckwerk oder heute als audiovisueller oder elektronischer Informationsvermittler zu verstehen, sondern auch der Mensch selbst ist Medium und zwar ein audiovisuelles. Über je mehr Information er verfügt, desto mehr kann er weiter geben oder gar neu entwickeln d. h., neue Meme im Sinne von Dawkins verbreiten.

Burkhardt betont, charakteristisch für die Flugblätter dieser „frühmodernen Publizistik“ sei die Bild-Text-Kombination mit satirischen oder mythisch überhöhten Pointierungen des Textes durch die beigefügten Bildgebungen.[70] Gleichzeitig erinnerten überdimensionale Buchstaben im Bildzentrum an das nun auch lesbar gewordene „Wort“[71] als das ohne Mittlerinstanz erfahrbare Wort Gottes im Sinne der Reformation.

Die Lücke, die durch das Bewusstsein der Entbehrlichkeit eines Indoktrinators erkennbar wurde, lockt an, sie mit eigenen Gedanken zu füllen und diese angstfrei, weil auf gleicher Augenhöhe, mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Allerdings, das hebt Burkhardt auch hervor, dienten die durch den wachsenden Massenbuchdruck neu entstandenen medialen Möglichkeiten auch dem „Mehr an Staatlichkeit zur Legitimation“[72] und dem Ausbau staatlicher Kompetenzen und Verwaltungseinrichtungen, wie den Archivbeständen zu entnehmen ist.

Burkhardt berichtet, dass der Beginn der Neuzeit lange der Reformation als Befreiung von alten Autoritäten und Fortschrittsetappe zugerechnet wurde, dies jedoch keinem Quellenbefund standhielt.[73] Er sieht nicht in den Inhalten, sondern in den Druckmedien und der Kunstfertigkeit, die hier erstmals zum Einsatz kam, den innovatorischen Impuls der Zeit.[74] Meiner Ansicht nach liegt letzterer aber weder im Inhalt noch in der Form dessen, was vom jeweiligen „Sender“ (im kommunikationswissenschaftlichen Sinn) ausgeht, sondern darin, was den – vor allem aber „die“ als große Zahl – jeweiligen „Empfänger“ bewegt (im Sinne von: zur Aktion motiviert).

- Die neuen Kommunikationsmittel

Traditionell wurden wichtige Botschaften mit Hilfe von Sondergeläut von Glocken verbreitet[75]. Durch den akustischen Reiz wird nun zwar Aufmerksamkeit und Neugier hervorgerufen, man bekommt auch nachfolgend mehr oder im Falle des Ausbleibens weniger Information, aber man erwirbt, d. h. „lernt“ kein neues Verhalten.

Menschen unterscheiden sich nach ihren bevorzugten „Repräsentationssystemen“[76]: Manche nehmen bevorzugt über die Augen wahr und speichern ihre Erinnerungen primär visuell ab, andere hingegen benutzen überwiegend ihr Gehör und erinnern auditiv und wiederum andere verankern mittels Bewegungen – beispielsweise der Hand oder auch des ganzen Körpers. Im Idealfall „denkt“ jemand mit „allen Sinnen“ und kombiniert Gesehenes und Gehörtes mit Gefühltem und – äußerem oder innerem – Gefühlsausdruck. (Man muss nicht laut lachen oder weinen – wenn man die fundierende Neurosignatur bereits verfügbar hat, genügt es, sich innerlich die jeweilige „Rührung“ bewusst zu machen und die Emotion auszuatmen.) Ein Flugblatt hat in diesem Sinn sowohl eine optische als auch eine haptische Wirksamkeit zu vermitteln. Wenn also der Münchner evangelische Kirchengeschichtler Harry Oelke hinsichtlich der Forschung zur Konfessionsbildung im 16. Jahrhundert schreibt: „Neben den religiös-kirchlichen Kräften wurden weitere geschichtsmächtige Wirkungsfaktoren des Zeitalters – insbesondere Staat, Wirtschaft und Soziales – konsequenter zur Kenntnis genommen und in ihrer Bedeutung für die historische Entwicklung profiliert herausgearbeitet“[77], vernachlässigt er den Blick auf die Leib-Seele-Geist-Einheit der Menschen als je nach ihrer Bildung (im Sinne von Ererbtem und Erlerntem) unterschiedlich Reagierenden. Denn, wie der Kommunikationswissenschaftler Werner Früh betont: „Die Medienbotschaft, die den geschilderten Kommunikationsprozess in Gang setzt, ist nicht nur ein objektiver und damit im Rezipienten unabhängiger Stimulus, sondern sie verändert ihre Identität im Prozess des Verstehens: Dieselbe Information ist für verschiedene Interpreten und verschiedene Zeiten nicht dieselbe.“[78]

Man kann davon ausgehen, dass der Gemeine Mann des 16. Jahrhunderts von Elternhaus wie von Obrigkeit, Kirche inbegriffen, zur Untertänigkeit erzogen worden war. Erste Widerstandsbemühungen Mitte des 15. Jahrhunderts waren weitgehend erfolglos geblieben, Unzufriedenheit und Kritik an ausbeuterischen Obrigkeiten waren damals noch nicht Anlass zur kontinuierlich organisierten politischen Aktion. Was also machte nunmehr den Unterschied aus?

Bei bloßem Reden hingegen besteht die rhetorische Kunst darin, bei der Zuhörerschaft emotionelle Betroffenheit auszulösen. Dies gelingt umso leichter, wenn die Dynamik eines Konflikts szenisch dargestellt wird (worauf beispielsweise die heilsame Kraft der psychotherapeutischen Methode Psychodrama beruht). Es kann daher angenommen werden, dass das „Humanistendrama“ oder das „Fastnachtspiel“, hinter deren Konzeption sich oft die didaktische Absicht der Propagierung der neuen Konfession mit Hilfe eines Streitgesprächs[79] verbarg, das Vorbild für kritisches Denken und dessen Versprachlichen lieferte.

Den Vorbildern der Antike (Platon, Xenophon, Cicero, Boethius u. a.)[80] folgend, waren Dialogformen als Lehrer-Schüler-Gespräch, Disputation oder Streitgespräch in Literatur und Wissenschaft, aber auch zur rhetorischen Schulung übernommen worden. Vor allem das Streitgespräch des „Ackermann aus Böhmen“ mit dem Tod, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts verfasst, in der zweiten gedruckt, demonstrierte zwar oppositionelle Geisteshaltungen, beinhaltete aber noch keine radikale Gesellschaftskritik. Rudolf Bentzinger spricht Ulrich von Hutten, der auf die Dialoge Lukians (um 125–180 n. Chr.) zurückgriff, 1516/17 seinen ersten lateinischen Dialog „Phalarismus“ veröffentlichte und zwei Jahre später ins Deutsche übersetzte, das Verdienst der Wiederentdeckung des Dialoges für die deutsche Literatursprache zu[81], erwähnt aber nicht, dass dies auch zu einer Propagandasprache geführt hätte.

1518 hingegen hatte Erasmus in seinen „Colloquia familiaria“ zwei Dialoge publiziert, und zwar gegen das Klosterleben und gegen die Habgier der Kirche. Diese wurden schon Anfang der 1520er Jahre ins Deutsche übersetzt.[82] Luther selbst schrieb keinen Reformdialog, sehr wohl aber dichteten Johannes Agricola, Martin Bucer, Urbanus Rhegius, Hans Sachs und Karlstadt (Andreas Rudolf Bodenstein) derartige, meist anonym.[83] Inhaltlich attackierten die Verfasser die hierarchische Struktur der alten Kirche sowie die Riten einer Glaubenslehre wegen der damit verbundenen Herrschafts- und Ausbeutungspraktiken und kämpften um das Mitspracherecht der Laien in Glaubensfragen unabhängig von deren sozialem Stand.[84] Als Flugschrift umfassten Druckschriften nur wenige Blätter oder Bogen, waren in volkstümlicher Sprache in Prosa oder Versen, als Spruch oder Lied, als Streit- oder Parteischrift oder eben in dialogischer oder dramatisierender Form, oft mit satirischem Einschlag, abgefasst und bezogen sich auf aktuelle Tagesfragen.[85] Die „Sermone“ unter den Flugschriften sind hingegen nachgeschriebene oder aber fiktive Predigten.[86] In Umlauf wurden diese Flugschriften durch die so genannten „Umträger“ gebracht, einerseits an öffentlichen Plätzen, andererseits aber auch hausierend.[87] Genau diese Nichtsesshaftigkeit mit häufigem Ortswechsel erschwerte den Zensurbehörden die Kontrolle der Kolporteure auf dem Lande und ebenso allfällige Sanktionsmaßnahmen.[88] Der Vertrieb der Flugblätter fand also stationär über druckereieigene Buchläden der besser gestellte Drucker statt oder sie gaben sie an andere einschlägige Geschäfte oder Kolporteure weiter – und dies auch bei den illegalen Schriften, nur dann eben diskreter.[89] Von Lucas Cranach dem Älteren ist bekannt, dass er zumindest 1525 auch eine Buchhandlung betrieb und damit von vorn herein am Umsatz seiner Druckereiprodukte in großem Ausmaß beteiligt war[90]. Als Schaltstellen für den Kommissionsverkauf und Zwischenhandel dienten aber auch die bereits eingeführten großen halbjährlichen (heute nur mehr jährlichen!) Buchmessen in Frankfurt und Leipzig.[91]

Sucht man nach Klassifikationen von Flugschriften des 15. und 16. Jahrhunderts, findet man bei Rudolf Bentzinger unter Verweis auf Gerhard Kettmann verschiedene Alternativen, etwa die Gliederung (nach Kommunikationsabsicht oder nach Formmerkmalen) in Programmschriften wie Luthers Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“, persönliche oder eigentliche Streitschriften wie Luthers „An den Bock zu Leipzig“, Unterweisungschriften wie Müntzers „Sendbrief an die Brüder zu Stolberg“ sowie Dialoge, Predigten und Briefe.[92]

Demgegenüber zitiert Bentzinger neun „literarische Formen“ bei Johannes Schwitalla: Predigt, Dialog, Brief, Auslegung und Kommentar, Thesen, Verträge, Mandate, Spruchdichtung und Parodien.[93] Schwitalla gruppiert allerdings bevor er Textsorten mit literarischen Formen in Beziehung setzt[94] nach den Merkmalsbereichen Intention[95], Thema[96], Soziale Stellung (von Textproduzent wie Textrezipient)[97] und Funktiolekt.[98]

Schwitalla betont: „Merkmale, die funktiolektale Kommunikationsweisen betreffen, werden für Lehren und Deutungen (wissenschaftlicher Diskurs) und für Verträge und Verordnungen (institutionsabhängige Textbedingungen) benötigt.“, und er präzisiert: „Unter Deutung verstehen wir dagegen neue Interpretationen schon interpretierter Phänomene ebenfalls mittels besonderer Kenntnisse.“[99]

Solche Deutungen finden wir, wenn Schwitalla in seiner Flugschriftenanalyse aufweist, die Ereignisse 1525 seien überwiegend vom politischen Standpunkt der Territorialherren und Städte beschrieben: „Die Masse der Lieder und Gedichte geht gegen die Bauern“: Diese wollten wie Fürsten leben, die Obrigkeiten verhielten sich aber

großmütig und schenkten selbst den Bauern das Leben, die den Tod verdient hätten.[100] Er stellt Bittschriften zur Schonung der Bauern, Aufforderungsschriften wie Forderungskataloge der Bauern oder Mäßigungsappelle gegen sie bis zum Aufruf Luthers, gegen sie vorzugehen, (leider ohne den Überblick eines quantitativen Vergleichs zu ermöglichen) neben die Sichtweise anderer Autoren, dass einzelne Gruppen oder Personen am Bauernkrieg schuld seien.[101] So wurde etwa auch in der zweiteiligen Flugschrift von Hans Hergot „Von der neuen Wandlung eines christlichen Lebens“ die Deutung publiziert, die Bauernbewegung wäre eine Strafe Gottes für den Adel, da dieser aber Gottes Zorn nicht verstanden hätte, wären ihm andere Feinde, nämlich die Türken und auch adelige Konkurrenten erweckt worden.[102]

- Wirksamkeit am Beispiel von Bildmedien

Ob eine Erfahrung im episodalen, semantischen und prozeduralen Gedächtnis verankert wird, hängt von der Gefühlsintensität des Erlebens ab. Selten Erlebtes löst intensivere Gefühle aus, als regelmäßig Wiederkommendes, daher sitzt solch eine Erinnerung fest im so genannten episodalen Gedächtnis. Das semantische Gedächtnis hingegen abstrahiert aus vielen Episoden die allgemeinen Züge, und das prozedurale oder perzeptionelle Gedächtnis stützt das automatische Handeln.[103]

Wenn nun etwas gesehen wird, das heftige Gefühle – oder in der Sprache der Neurobiologie: Stresshormonausschüttungen – auslöst, müssen diese zur Gesunderhaltung auch wieder ausgedrückt werden. Solch ein Gefühlsauslöser kann dabei der Bildinhalt sein, besonders wenn er an ein Tabu rührt, oder die Umstände, unter denen das Bild gesehen wird, oder die Reaktion der Bezugs-Umwelt oder die befürchtete Reaktion der Bezugspersonen – und schließlich auch die spontane eigene Reaktion, die einen angreifbar machen kann. Die oft zitierte Ohrfeige an einen Jungen zur ewigen Erinnerung an eine Grenzsteinsetzung entspricht „evidence based“ diesem Modell vom „funktionellen Schock“.

Seit die computergestützte Gehirnforschung sichtbar gemacht hat, wie allein das Zusehen beim Zuschauer die gleichen Gehirnareale und damit Aktionsbereitschaften aktiviert wie bei der beobachteten Person, selbst wenn diese nicht anwesend ist, sondern nur virtuell auf einer Leinwand oder einem Bildschirm[104], wird nachvollziehbar, wie manche neuen Verhaltensweisen gar nicht durch Wiederholung eingeübt werden müssen, sofern der Anblick Schock- oder Hochgefühlscharakter besitzt. Während bei den meisten euphorischen Gefühlen der Körperausdruck nicht tabuisiert ist und daher ausagiert werden kann, ist das bei Aggressions- oder Schockzuständen nicht so. Es braucht nachahmenswerte Vorbilder und Training, Aggressionen in Humor zu verwandeln, bei Schockzuständen jedoch eine kundige Helferperson.

Je untertäniger – „braver“ – jemand erzogen wurde, desto mehr wird ihn oder sie erstmalige Konfrontation mit Ungehorsam schockieren. Peter Blickle schreibt: „Ungehorsam war die Chiffre für 1525, nicht Freiheit.“[105]

In den Flugschriften der Bauernkriege finden sich nun besonders häufig zwei „Techniken“, einesteils „ungehörige“ Kritik zum Ausdruck zu bringen und andernteils gleichzeitig übermäßige Gefühlausbrüche hintan zu halten: erstens die von Fabeln vertraute Transformation in Tiermetaphern, zweitens die Übertreibung ins Groteske.

So zeigt ein undatiertes Flugblatt einen als Kardinal gekleideten Wolf über einen Zaun gebeugt, innerhalb dessen sich Schafe um das Kruzifix scharen, während ein zweiter mit Papsttiara bereits mit einem Schaf im Maul davonläuft. Diesem stellt sich Luther entgegen während im Hintergrund die Apostel Petrus und Paulus auf das Kruzifix und die Schrift deuten. (Abbildung 1[106])

Zu den Übertreibungen ins Groteske kann der Holzschnitt gerechnet werden, der fünf frühe Gegner Luthers mit Doktorhut und Mönchshabit sowie Tiergesichtern darstellt: Papst Leo als Löwe, der Dominikaner Thomas Murner als Kater mit einer Maus zwischen den Zähnen, der Weltkleriker Hieronymus Emser als Bock, Johannes Eck als Schwein und Jakob Lemp als Hund. (Abbildung 2[107])

Auch in einer Flugschrift des Schweizer Humanisten und Arztes Vadian (Joachim von Watt, 1484–1551) gegen Murner wird dieser mit Katzenkopf dargestellt (Abbildung 3[108]).

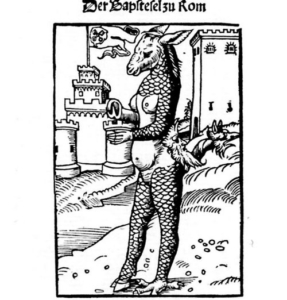

Besonders krass stellt sich der von Lucas Cranach geschaffene „Papstesel“ (Abbildung 4[109]) dar, von Luther mit den Worten „Scheußlich, hässlich, greulich Aussehen“ habe ihm Gott selbst gegeben, damit „die ganze Welt sich dafür entsetzen und erzittern muß“, erläutert.[110]

Harmloser, aber dennoch subtil kritisierend, spricht ein Esel am Spinnrad, auf dem eine Eule als Symbol von Klugheit thront, angesichts des nichtstuend umher ziehenden Mönchs mit einer, eine Spindel hinter sich herschleifenden ebenso nutzlosen Nonne im Rückenkorb: „kund ich das garen nit also winden/ so wird man mich ain esel schinden“. (Abbildung 5[111])

Ein wiederkehrendes Flugblattthema ist der soziale Rollentausch wie im Bild „Katze vor dem Mäusekönig“ (Abbildung 6[112]) von Hans Weiditz: Hier bäumt sich eine große Katze mit zornig aufgerichtetem Schwanz, aufgerichtet von zwei schwächeren Hunden, vor dem kleinwinzigen Mäusekönig auf, der verkündet, er wolle den Hochmut der Katze brechen und alle Mäuse und Grillen rächen.[113]

Bei Tiermetaphern müssen allerdings zwei Stile unterschieden werden: So zeigt der Linzer Wirtschaftsprofessor und Neurolinguistikforscher Walter Ötsch am Beispiel von Zitaten des ehemaligen FPÖ-Parteiobmannes Jörg Haider auf, wie sprachlich mit verächtlichen Tiervergleichen gezielt Hassgesinnung hervorgerufen und politischen oder anderen Gegnern Lebensberechtigung abgesprochen werden soll.[114] Demgegenüber lösen die satirischen und oft grotesken Bildkonzeptionen der vorliegenden Flugblätter jedoch Heiterkeit und Lachen bei gleichzeitiger Erkenntnis der intendierten Botschaft aus. Immerhin zählt es zur Funktion des Grotesken, dass dadurch kulturelle Formationen liquidiert und kreative Potenzen freigesetzt werden[115].

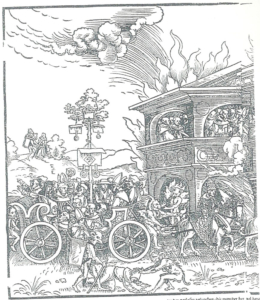

Zu solchen grotesken Darstellungen in Flugblättern zählen Bilder der päpstlichen Höllenfahrt. „Mit ausgesprochen beißender Wonne“, schreibt Hermann Meuche, habe Sebald Beham das Wagenmotiv gesteigert[116]: Mit dem Papst auf dem Pferd, dem Teufel am Zügel, den Werbebaum mit Ablassbriefen im Wagen zöge die Reisegesellschaft von Kardinälen, Bischöfen, Mönchen und Nonnen der Hölle entgegen, die bereits mit Geistlichen voll gestopft ist. (Abbildung 7[117])

Dass das Lachen sich immer zwischen den Polen zotiger Possenreißerei und der Schönwendigkeit bewege, erläutert Friedemann Richert in seinem Bericht über das Lachen in der Reformationszeit.[118] Martin Luther selbst bediente sich des rhetorischen Stilmittels der Narrenrede, wenn er beispielsweise in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“ schreibt: „Ich bin vielleicht meinem Gott und der Welt noch eine Torheit schuldig und habe mir vorgenommen, wenn mir’s gelingen mag, sie redlich zu zahlen und auch einmal Hofnarr zu werden. … Es hat wohl mehrmals ein Narr weise geredet, und vielmals sind weise Leute gröblich zu Narren geworden, wie Paulus sagt: , Wer da weise sein will, der muss ein Narr werden.’“[119]

Es gibt aber auch sehr ernsthafte Motive, die die Dramatik der Konfrontation mit der Obrigkeit abbilden. Solche klassische Sujets in den Flugschriften bilden Szenen der Wehrhaftigkeit: Da greift der Bauer zum Flegel, um die Papstherrschaft gewaltsam zu brechen, oder es verbrennt der nunmehr Aufgeklärte den Ablassbrief, oder der nunmehr bekehrte Bauer lässt von der geplanten Pilgerreise ab oder der Mönch wirft die Kutte von sich, um sich fortan nützlicherer Arbeit zu widmen.[120]

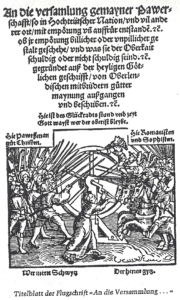

So zeigt die Flugschrift „An die versamlung gemayner Bawerschafft / so in hochteiitscher Nation“ (Abbildung 8[121]) die zu Fuß kämpfende Bauernschaft mit ebensolchen Speeren ausgerüstet wie die berittenen Soldaten.

Ebenso sind auf dem Bild „Handlung / Artickel / und Instruction/ so fürgenomen worden sein von allen Rotten und hauffen der Pauren“ mehr Lanzen und Speere als Dreschflegel mit Heugabeln zu sehen (Abbildung 9[122]).

Oft zeigt die Bildpublizistik aber auch in intermedialer Spiegelung die aufmerksame Zuhörerschaft eines Predigers oder diskutierende Bürger und Bauern.[123] Erstmals werden damit in der deutschen Literatur der „Gemeine Mann“ und das „Gemeine Volk“ als fleißig lesende UND Feldarbeit leistende UND klug disputierende Menschen dargestellt, deren Gesprächspartner Erasmus, Franz von Sickingen, Johann Faber und auch Luther sein können.[124] Dem entsprechend zitierten zwischen 1523 und 1525 zwei Drittel aller Flugschriften Bibelstellen nach der Lutherbibel; auch im Bild sieht man die Heilige Schrift auf dem Tisch liegend oder sie wird in der Hand gehalten oder dem Klerus entgegen, oder sie ist als evangelisches Licht auf den Leuchter gestellt.[125]

Wenn man die wiederkehrenden Motive der Bilder auf den vorliegenden Flugschriften auf ihren Identität bildenden Gehalt überprüft, so werden einerseits die Machthaber der alten Kirche ihres Dominanzanspruchs entkleidet, in ihren Fehlhandlungen bloßgestellt und der satirischen Lächerlichkeit preisgegeben; andererseits werden soziale Rollenangleichungen und sogar Rollenumkehr in bildlichen Metaphern denkbar gemacht und Vorbilder für Wehrhaftigkeit produziert. Je öfter man solche Bilder zu Gesicht bekommt, desto mehr gewöhnt man sich subliminal an die „Normalität“ des Dargestellten. Erlebt man dann Widerstandskraft auch in persona – unabhängig von Inhalt und Gegnern – lernt man diese Verhaltensweise nicht nur kennen sondern auch nachahmen und steigert damit das innere Potenzial an Übernahme von Kampfbereitschaft und Standhaftigkeit.

Da zahlreiche dieser Bilder von Luthers Freund und Gesinnungsgenossen Lucas Cranach dem Älteren stammten, sei dieser sowohl persönlich, wie auch durch seine Werke doppelt medial wirksam, besonders gewürdigt.

- Lucas Cranach der Ältere (um 1472–1553)

Das Geburtsjahr 1472 von Lucas Cranach dem Älteren ergibt sich aus zwei Quellen: einer lateinischen Denkschrift des evangelischen Theologen und Wittenberger Universitätsprofessors Matthäus Gunderam (um 1529–1564)[126], sowie der Inschrift des Grabsteins des Künstlers auf dem Weimarer Jabobskirchhof. Der Name Cranach ist vom Geburtsort Kronach abgeleitet. Über den tatsächlichen Familiennamen besteht Unsicherheit: Manche behaupten, dass er Sunder oder Sonder lautet. Sein Vater Hans nannte sich Mahler, was aber als Berufsbezeichnung interpretiert werden kann, denn er war kein Müller, wie manchmal in der älteren Literatur behauptet wurde.[127] Lucas Cranach scheint einen durchaus heiteren Umgang mit seinem neuen Namen gepflogen zu haben, denn seinen Torgauer Altar von 1509 signierte er „im launig-intellektuellen Geiste des Wittenberger Humanistenkreises“ latinisiert mit „Lucas Chronus“, was als Anspielung auf sein ungewöhnlich schnelles Arbeitstempo verstanden werden kann.[128]

Matthäus Gunderam, der auch aus Kronach stammte, berichtete, dass Lucas, der in den frühesten Urkunden ebenfalls den Namen „Maler“ trägt, von seinem Vater in „artem graphicam“ eingeführt worden sei.[129] 1495 und 1498 führte Cranach Arbeiten für das benachbarte Coburg aus aber auch bereits für das ferne Gotha. Ob er auch in Nürnberg, das damals als nächste Metropole gelten kann, gearbeitet hat, kann nicht nachgewiesen werden. Belegt hingegen ist sein Aufenthalt in Wien, ziemlich sicher von 1502 bis 1504. [130] Auf diese Zeit wird auch sein „Donaustil“ datiert, der durch gekräuselte Linien charakterisiert ist, was an „durcheinanderstrudelndes und schäumendes Wasser erinnert, später sich immer mehr verfestigt zu einer Art Adernsystem, bis es zu knorrigem Wurzelwerk erstarrt“.[131] Dies wird auch mit Cranachs Wappentier, einer geflügelten Schlange, in Verbindung gebracht, mit der er ab 1508 – dem Jahr, in dem sein Aufenthalt in den Niederlanden begann – signierte[132].

1504 berief ihn der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise als Hofmaler, dem er 1505 Folge leistete[133]. Cranach übersiedelte nach Wittenberg; doch sein Werk „verliert sich vielmehr zunehmend in der Kollektivschöpfung einer fast mechanisch arbeitenden ,Werkstatt’“ [134], aus der heraus sich auch seine malenden Söhne Hans und Lucas entwickelten[135]. 1508 ehrte der Kurfürst Cranach, dem er sich freundschaftlich verbunden fühlte und der für ihn vermutlich auch diplomatische Aufträge erfüllte, durch die Verleihung des oben zitierten Wappenbriefs. [136] 1519 wurde Cranach zum ersten Mal und zwar als zweiter Kämmerer in den Wittenberger Stadtrat berufen, erhielt im folgenden Jahr das Apothekerprivileg und verkauft dort auch feine Kolonialwaren, Gewürze und Süßwein, 1524 besaß er auch eine Druckerei, eine Papierhandlung und einen Buchladen, wo er nebst anderen, vielfach aus dem Ausland besorgten Druckwerken Luthers Schriften und seine eigene Druckgrafik feilbot.[137] Cranach kann also als wohlhabender und etablierter Multi-Unternehmer bezeichnet werden.

Vom Jahr 1520 wird von einem Studentenaufruhr berichtet, der beträchtliche Kreise zog, sich aber besonders gegen Cranach und seine Gesellen richtete. Die Hintergründe blieben unklar, vorgeblich ging es um die Erlaubnis des Waffentragens für Cranach und seine Gehilfen, vermutlich waren es aber mönchische Machenschaften, die sich gegen den einflussreichen Freund Luthers richteten.[138] Dennoch stellt der Autor Eberhard Ruhmer dies nicht deutlich in Zusammenhang mit Cranachs Freundschaft zu Martin Luther. 1525 gehörte Cranach ja auch zu dem Freundeskreis, der Luther bei der Brautwerbung um die aus dem Kloster entronnene Katharina von Bora zur Seite standen, er war sein Trauzeuge[139] und 1526 auch Taufpate bei Luthers erstem Sohn Johannes.[140] Betrachtet man die Titelbilder, die Cranach für Luthers Schriften gestaltete, so zeugt etwa die Komposition zu “Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft“ 1545 (Abbildung 10[141]) deutlich von der Meinung des Künstlers.

Nach dem Tod Friedrichs des Weisen 1525 folgte dessen Bruder Johann der Beständige; mit dessen Nachfolger Johann Friedrich dem Großmütigen verband Cranach eine noch innigere Freundschaft als mit Friedrich dem Weisen; er erlangte, nachdem er bereits Ratsherr gewesen war, 1537 das Bürgermeisteramt, das er im Wechsel mit einem Kollegen bis 1544 innehatte (wobei er in seinen „amtsfreien“ Jahren immer die Finanzen verwaltete).[142] Als 1546 Kaiser Karl V. die Häupter des Schmalkaldischen Bundes in die Reichsacht erklärte, was zum Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges führte, geriet Johann Friedrich nach der Niederlage des Bundes 1547 in der Schlacht von Mühlberg in Gefangenschaft. Cranach selbst wurde jedoch vom Kaiser ehrenvoll empfangen und konnte angeblich Johann Friedrichs Leben retten.[143] Dessen Bitte, ihm in die Gefangenschaft zu folgen, lehnte der 75jährige Cranach mit Hinweis auf sein Alter ab, entschloss sich aber 1550 doch dazu, seinem Herrn und Freund nach Augsburg, 1551 nach Innsbruck zu folgen[144] sowie nach Weimar, da Johann Friedrich 1552 die Herzogswürde zurück erhielt und Weimar als Residenz wählte. Dort starb Cranach 1553.

Ohne die kunstgeschichtlichen Würdigungen des Werkes von Lucas Cranach dem Älteren behandeln zu wollen, sei dennoch auf dessen große thematische Breite hingewiesen: einerseits biblische und antike Sujets, vor allem auch Altarmalereien, andererseits die niederländisch beeinflussten durchaus als sozialkritisch zu bezeichnenden Alltagsdarstellungen (vor allem mehr oder weniger getarnte Dirnenszenen wie „Der lüsterne Alte“, „Bezahlung“, „Alter Mann und junges Mädchen“[145]), Jagdszenen, vor allem aber Porträts – und papstkritische Flugblätter.

Der Kunsthistoriker Eberhard Ruhmer (1917–1996), Sohn eines evangelischen Stadtpfarrers, vermutet in seiner Würdigung der Werke Lucas Cranachs, dass „der Hofmann seine Gefühle nicht mehr so offen zur Schau tragen“ mochte, als Ursache, dass die Dramatik früherer Werke nachließ – oder dass sie von dessen Schüler Simon Franck herrühren könnten.[146] Ruhmer schreibt: „Cranachs wesentlicher Beitrag zur Kultur der Reformation beziehungsweise zu der angeblich mit ihm beginnenden protestantischen Kunst sind wohl die unzähligen Reformationsbildnisse – und nur sie.“[147] Er bezieht sich dabei auf die frühen Lutherporträts, Bilder seiner Mitstreiter und der großen protestantischen Prediger wie Johannes Bugenhagen oder Justus Jonas. Dazu „gibt es vorerst nur ein einziges protestantisches Spezialthema: ,Sündenfall und Erlösung’ oder besser ,Gesetz und Evangelium’.“ Und weiter: „Auf einer und derselben Bildebene erscheinen hier Adam und Eva, die aus dem Paradies vertriebene Menschenseele, Moses und die Propheten, Tod und Teufel und Christus als Weltenrichter; dann Johannes der Täufer, der Gekreuzigte, Lamm, Taube, die eherne Schlange, der Auferstandene, die Verkündigung an die Hirten, Betende.“[148] Unverständlich, weshalb Ruhmer aber weiterhin wertet, „Der so verkörperte Erlösungsgedanke ist für den Maler jedoch nichts anderes, als eine wirre Häufung von formal und inhaltlich widerstrebenden Personen, Symbolen und Vorgängen, die sich optisch nicht verbinden und den gemeinen Grundgedanken keineswegs unmittelbar ersichtlich werden lassen: Erlösung des Sünders allein durch den Glauben und die Gnade.“[149] Und er spottet: „Die Reformationszeit hatte – man muß es eingestehen – ihren Künstlern als Ersatz für die Inhalte und Aufträge der Alten Kirche offensichtlich weniger zu bieten, als ihnen Bilderabwertung und Bildersturm nahmen.“ Zwar hätten Luther und die Männer seines Kreises Bilder gelten lassen sofern sie nicht angebetet wurden, doch habe der Reformator argumentiert, dass „Bilder, Verse und Lieder (für die beiden letzteren gab er in oft rührendem Bemühen, oft auch unbewusst grandiosem Gelingen selbst das Vorbild) für die breite, ungebildete Masse weit bessere und überzeugendere Prediger seien als die gelehrten Kanzelredner.“ Und: „Der Irrtum war, dass die Reformatoren von ihren Künstlern die Verbindlichkeit jener nichtanschaulichen Dogmen erwarteten, die keine Stoffe für Bilder waren, wie die Renaissance sie liebte und begreifen mochte.“[150]

Meines Erachtens handelt es sich aber um „inspirierten“ bildlichen Ausdruck von Seelen- und Glaubensinhalten, die, durch unbewusste Assoziationsketten verbunden, in der Weltsicht der kirchenkritischen Bevölkerung der 1520er Jahre und später tiefenwirksam waren – und bei den Künstlern ebenso.

Bildanhang

Abbildung 1 „Die geistlichen Wölfe“

Abbildung 2 Fünf Gegner Luthers

Abbildung 3 Murner mit Katzenkopf

Abbildung 4 Der Bapstesel zu Rom

Abbildung 5 Mönch und Esel

Abbildung 6 Katze vor dem Mäusekönig

Abbildung 7 Höllenfahrt des Papstes

Abbildung 8 An die versamlung gemayner Bawerschafft

Abbildung 9 Handlung/ Artickel/ und Instruction

Abbildung 10 Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft

- Quellen- und Literaturverzeichnis

Quellen:

Klaus Kaczerowsky (Hg.), Flugschriften des Bauernkrieges. Rowohlt Reinbek bei Hamburg 1970.

Ulrich Köpf (Hg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band 3: Reformationszeit 1495–1555. Philipp Reclam jun. Stuttgart 2001.

Hermann Meuche / Ingeborg Neumeister (Hg.), Flugblätter der Reformation und des Bauernkrieges. 50 Blätter aus der Sammlung des Schlossmuseum Gotha. Insel Verlag Leipzig 1975–76.

Harry Oelke, Die Konfessionsbildung des 16. Jahrhunderts im Spiegel illustrierter Flugblätter. Walter de Gruyter Berlin New York 1992.

Verwendete Literatur:

Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. Hoffmann und Campe Hamburg 2005/06.

Eduard Baumgartner, Der große Bauernkrieg. Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Wien 1924.

Rudolf Bentzinger, Untersuchungen zur Syntax der Reformationsdialoge 1520–1525. Ein Beitrag zur Erklärung ihrer Wirksamkeit. Akademie Verlag Berlin 1992.

Peter Blickle, Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes. C. H. Beck München 1998/2012 (4. Auflage).

Johannes Burkhardt, Das Reformationsjahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen Medienrevolution und Institutionenbildung 1517–1617. Verlag W. Kohlhammer Stuttgart 2002.

Richard Dawkins, Das egoistische Gen. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York 1978.

Robert Dilts/ Richard Bandler/ John Grinder u. a., Strukturen subjektiver Erfahrung. Ihre Erforschung und Veränderung durch NLP. Junfermann Paderborn 1985.

Umberto Eco, Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte. edition suhrkamp 1977.

Werner Früh, Medienwirkungen: Das dynamisch- transaktionale Modell. Theorie und empirische Forschung. Westdeutscher Verlag Opladen 1991.

Peter Fuß, Das Groteske. Ein Medium des kulturellen Wandels. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2001.

Gerald Hüther, Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. S. Fischer Verlag Frankfurt am Main 2011.

Rudolf Leeb, Der Streit um den wahren Glauben. Reformation und Gegenreformation in Österreich. In: Rudolf Leeb u. a. Wien 2003/05 s. u.

Rudolf Leeb / Maximilian Liebmann / Georg Scheibelreiter / Peter G. Tropper, Geschichte des Christentums in Österreich. Von der Spätantike bis zur Gegenwart. Ueberreuter Wien 2003/05.

Otto Lerche, Martin Luther – deutscher Kämpfer. Bilder aus seiner Zeit und seiner Welt. Deutscher Luthertag 1933 Berlin.

Athina Lexutt, Die Reformation. Ein Ereignis macht Epoche. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2009.

Alexander R. Lurija, Romantische Wissenschaft. Forschungen im Grenzbereich von Seele und Gehirn. Rowohlt Reinbek bei Hamburg 1993.

Heinz Lüdecke, Lucas Cranach der Ältere im Spiegel seiner Zeit. Rütten & Loening Berlin 1953.

Hans Mayer, Martin Luther. Leben und Glaube. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn Gütersloh 1982.

Hermann Meuche / Ingeburg Neumeister (Hg.), Flugblätter der Reformation und des Bauernkrieges. Insel-Verlag Leipzig 1976.

Peter Moser, Lucas Cranach. Sein Leben, seine Welt und seine Bilder. Babenberg Verlag Babenberg 2004.

Walter Ötsch, Haider Light. Handbuch für Demagogie. Czernin Verlag Wien 2000.

Andreas Pittler / Helena Verdel, Der große Traum von Freiheit. 30 Rebellen gegen Unrecht und Unterdrückung. Promedia Verlag Wien 2010.

Gustav Reingrabner, Aus der Kraft des Evangeliums. Martin Luther Verlag Erlangen / Evangelischer Pressverband in Österreich Wien 1986.

Gustav Reingrabner, Protestanten in Österreich. Geschichte und Dokumentation. Hermann Böhlau’s Nachf. Wien Köln Graz 1981.

Friedemann Richert, Kleine Geistesgeschichte des Lachens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2009/11.

Eberhard Ruhmer , Cranach. Phaidon Verlag Köln 1963.

Johannes Schwitalla, Deutsche Flugschriften 1460–1525. Textsortengeschichtliche Studien. Max Niemeyer Verlag Tübingen 1983.

Jutta Strehle/ Jürgen M. Pietsch, Lucas Cranach d. Ä. in Wittenberg. Herausgegeben von der Cranach-Stiftung. edition AKANTHUS Spröda 2001.

Gerd Theißen, Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums. Gütersloher Verlagshaus Gütersloh 2007.

Karl Vocelka / Rudolf Leeb / Andreas Scheichl (Hg.), Renaissance und Reformation. OÖ Landesausstellung 2010. Trauner Verlag Linz 2010.

Adolf Waas, Der Bauernkrieg. Die Bauern im Kampf um Gerechtigkeit. Panorama Verlag Wiesbaden o. A.

Einzelbelege:

Nachweise der Literatur bzw. Quellen der Abbildungen:

Abbildung 1 Köpf S. 156–157, Leeb S. 172, Mayer S. 60, Oelke S. 486

Abbildung 2 Köpf S. 124

Abbildung 3 Waas S. 70

Abbildung 4 Meuche / Neumeister S. 40, Strehle / Pietsch S. 72

Abbildung 5 Meuche / Neumeister Blatt 3 der Sammlung des Schlossmuseums Gotha

Abbildung 6 Meuche / Neumeister Blatt 28 der Sammlung des Schlossmuseums Gotha

Abbildung 7 Meuche / Neumeister S. 14

Abbildung 8 Waas S. 223

Abbildung 9 Lerche S. 40

Abbildung 10 Mayer 304

Fußnoten

[1] Lexutt S. 10

[2] A. a. O. S. 11

[3] Ebd.

[4] A. a. O. S. 15

[5] A. a. O. S. 19

[6] Ebd.

[7] Dawkins S. 226

[8] A.a.O. S. 227

[9] Luria S. 79

[10] A. a. O. S. 81

[11] A. a. O. S. 80

[12] Hüther S. 66 f.

[13] A. a. O. S. 130

[14] Ebd.

[15] Eco S. 15

[16] Ebd.

[17] A. a. O. S. 23

[18] A. a. O. S. 51

[19] Burckhardt S. 64.

[20] Ebd.

[21] Lexutt S. 28

[22] A. a. O. S. 31

[23] Reingrabner, Kraft, S. 15

[24] Baumgartner S. 199

[25] Ebd.

[26] Ebd.

[27] Baumgartner S. 200

[28] Ebd.

[29] A. a. O. S. 201

[30] Waas S. 253

[31] Baumgartner S. 206

[32] Waas S. 250

[33] A. a. O. S. 251

[34] Baumgartner S. 216

[35] Waas S. 252

[36] Baumgartner S. 216

[37] A. a. O. S. 23

[38] A. a. O. S. 24 und 26 („Lied von dem üppigen Bauern“)

[39] Blickle S. 68

[40] Burckhardt S. 65

[41] Leeb S. 156

[42] Leeb S. 158

[43] Lexutt S. 42

[44] Ebd.

[45] A. a. O. S. 44

[46] Leeb S. 153

[47] Lexutt S. 45

[48] Köpf S. 103

[49] Kaczerowsky S. 10

[50] Schwitalla S. 213

[51] A. a. O. S. 112

[52] A. a. O. S. 114 f.

[53] Blickle S. 90

[54] Reingrabner, Kraft, S. 15

[55] Ebd.

[56] Ebd.

[57] Waas S. 12

[58] A.a.O. S. 13

[59] Waas S. 252

[60] Blickle S. 43

[61] Ebd.

[62] A. a. O. S. 45

[63] A. a. O. S. 46

[64] A. a. O. S. 58

[65] A. a. O. S. 55

[66] A. a. O. S. 56

[67] A. a. O. S. 84

[68] Waas S. 253

[69] Burkhardt S.13

[70] Ebd.

[71] Ebd.

[72] A. a. O. S. 14

[73] Ebd.

[74] A. a. O. S. 15

[75] Blickle S. 15

[76] Dilts/ Bandler/ Grinder u. a. S. 37 ff.

[77] Oelke S. 6

[78] Früh S. 28

[79] Bentzinger S. 12

[80] A. a. O. S. 10

[81] A. a. O. S. 11

[82] A. a. O. S. 12

[83] Ebd.

[84] A. a. O. S. 13

[85] A. a. O. S. 10

[86] Burkhardt S. 59

[87] Bentzinger S. 10

[88] Oelke S. 123

[89] A. a. O. S. 121

[90] Strehle/ Pietsch S. 36

[91] Oelke S. 122

[92] Bentzinger S. 10

[93] Ebd.

[94] Schwitalla S. 88

[95] A. a. O. S. 45

[96] A. a. O. S. 50

[97] A. a. O. S. 51

[98] A. a. O. S. 52

[99] Ebd.

[100] A. a. O. S. 203

[101] A. a. O. S. 204

[102] Ebd.

[103] Theißen S. 347 f.

[104] Bauer S. 24

[105] Blickle S. 126

[106] Köpf S. 156–157, Leeb S. 172, Mayer S. 160, Oelke S. 486

[107] Köpf S. 124

[108] Waas S. 70

[109] Meuche / Neumeister S. 40, Strehle/ Pietsch S. 72

[110] A. a. O. S. 41

[111] Meuche / Neumeister, Blatt 3 der Sammlung des Schlossmuseums Gotha

[112] Meuche/ Neumeister Blatt 28 der Sammlung des Schlossmuseums Gotha

[113] Meuche/ Neumeister S. 23

[114] Ötsch S. 60 ff.

[115] Fuß S. 155

[116] Meuche / Neumeister S. 14

[117] A. a. O. S. 16–17

[118] Richert S. 117

[119] A. a. O. S. 129 f.

[120] Bentzinger S. 13

[121] Waas S. 223

[122] Lerche S. 40

[123] Burkhardt S. 59

[124] Bentzinger S. 14

[125] Burkhardt S. 61

[126] www.de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gunderam, abgerufen am 18. 7. 2012

[127] Ruhmer S. 6

[128] Ebd.

[129] Ebd.

[130] A. a. O. S. 7

[131] A. a. O. S. 9

[132] Ebd.

[133] A. a. O. S. 16

[134] A. a. O. S. 13

[135] A. a. O. S. 14

[136] A. a. O. S. 17

[137] Ebd.

[138] Ebd.

[139] Moser S. 8

[140] Ruhmer S. 28

[141] Mayer S. 304

[142] A. a. O. S. 18

[143] Ebd.

[144] Ebd.

[145] A. a. O. S. 26

[146] A. a. O.. S. 27

[147] A. a. O. S. 29

[148] Ebd.

[149] A. a. O. S. 30

[150] Ebd.